Deine Inhaltsübersicht

Wenn Kinder gute Ideen haben, aber nicht in der Lage sind, diese anschaulich, lebendig und übersichtlich aufzuschreiben, leidet ihre Deutschnote. Oft fehlt ihnen einfach nur das richtige Handwerkszeug, um ihre Gedanken in gute Texte zu verwandeln. Gute Sätze bauen ist leichter, als es aussieht.

Das Bilden von guten Sätzen kann für Schülerinnen und Schüler eine Herausforderung aus verschiedenen Gründen darstellen:

- Grammatikregeln: Die deutsche Grammatik hat viele Regeln, die gelernt werden müssen. Das beinhaltet die richtige Verwendung von Subjekt, Prädikat, Objekt, aber auch die korrekte Anwendung von Zeitformen, Deklinationen und Konjugationen.

- Wortschatz: Ein begrenzter Wortschatz kann es schwierig machen, vielfältige und ausdrucksstarke Sätze zu bilden. Je größer der Wortschatz ist, desto besser können Schülerinnen und Schüler ihre Gedanken in unterschiedlicher Weise ausdrücken.

- Satzstruktur: Das Verständnis für die Struktur von Sätzen, wie Haupt- und Nebensätze, kann komplex sein. Es erfordert die Fähigkeit, Sätze logisch zu verbinden und Informationen klar zu präsentieren.

- Kreativität: Das Bilden von Sätzen erfordert auch eine gewisse Kreativität. Schülerinnen und Schüler müssen in der Lage sein, ihre Ideen in klaren und interessanten Sätzen zu formulieren.

- Übung: Wie bei vielen Fähigkeiten gilt auch hier: Übung macht den Meister. Schülerinnen und Schüler müssen regelmäßig schriftlich und mündlich Sätze bilden, um ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Gute Sätze bauen – die 10 besten Tipps

Autoren kennen klare Richtlinien, an die sie sich halten, um ihre Leser zu fesseln. Diese Richtlinien helfen auch deinem Kind – wenn es sie kennt. Wir zeigen dir, was dein Kind wissen sollte.

Mit solchen Texten beeindruckt dein Kind seine LehrerInnen

Die wichtigsten Grundregeln für gute Sätze haben wir in diesem Beitrag für dich und dein Kind zusammengefasst. Je älter dein Kind ist, desto mehr der Richtlinien sollte es in seinen Texten berücksichtigen. Einmal gelernt, profitiert es davon sein Leben lang.

1. Gute Sätze bauen: Kürzer ist oft besser

Je kürzer ein Satz ist, desto weniger fehleranfällig ist er auch. Doch das ist nicht der Hauptgrund, warum Sätze nicht ausufern sollten. Je länger ein Satz ist, desto mehr fordert er die Konzentration des Lesers. Und diese Konzentration nimmt stetig ab.

Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Für Autoren gilt daher: ein Gedanke, ein Satz! An diese Regel sollte sich auch Ihr Kind halten. So vermeidet es „Satzmonster“ und „Bleiwüsten“.

| Negativ Beispiel: |

Am Sonntagnachmittag telefonieren die Freundinnen Anna und Lara miteinander, weil sie sich vorgenommen haben, in der nächsten Woche, bei schönem Wetter, zusammen ins Schwimmbad zu gehen. |

| Positiv Beispiel: |

Am Sonntagnachmittag telefonieren die Freundinnen Anna und Lara miteinander. Nächste Woche wollen sie zusammen ins Schwimmbad gehen. |

-

Bildergeschichten schreiben – Anleitung4,90 €

Bildergeschichten schreiben – Anleitung4,90 € -

Leichter lesen lernen7,90 €

Leichter lesen lernen7,90 €inkl. MwSt.

-

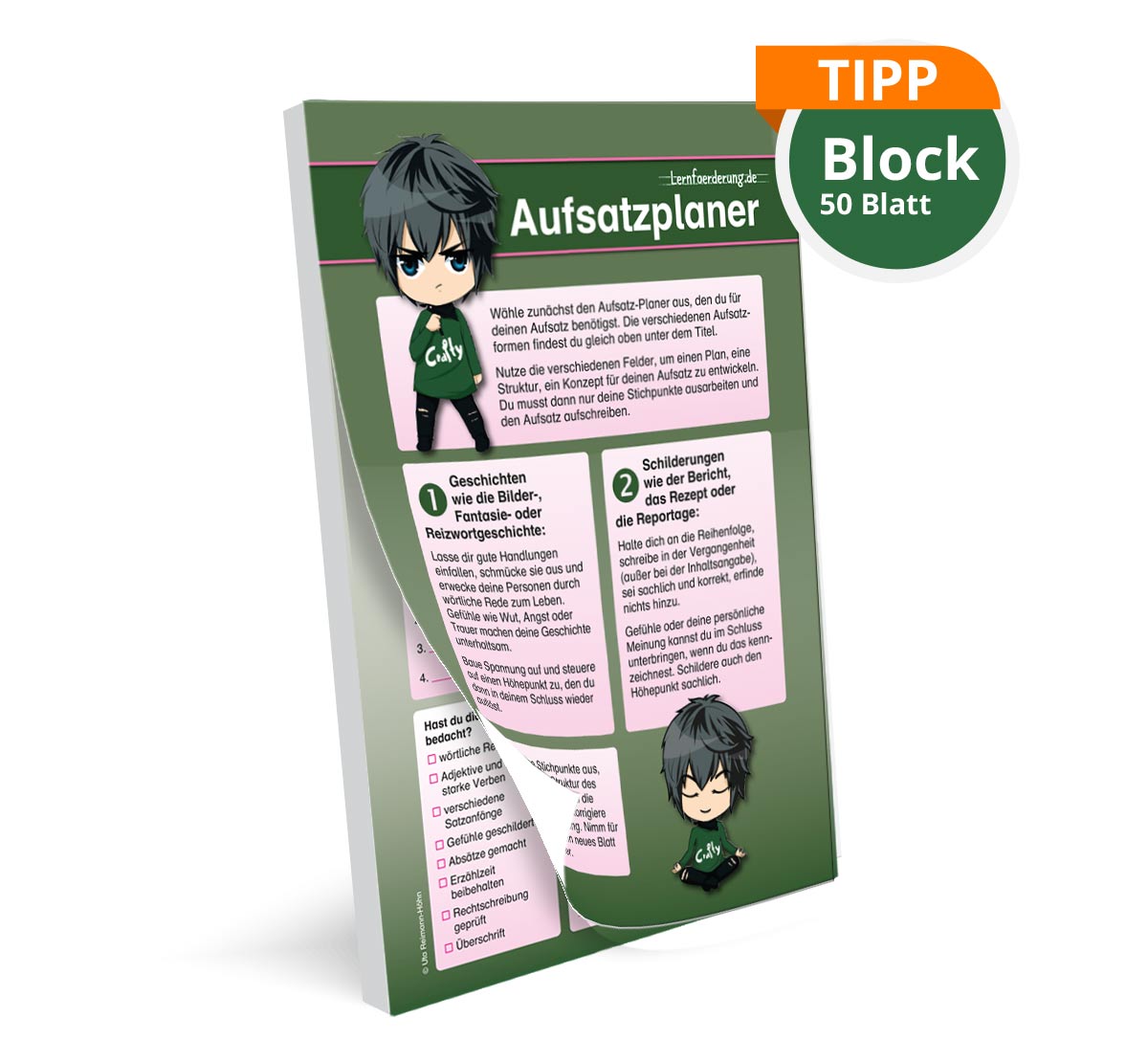

Aufsatzplaner – für 100 Aufsätze12,90 €

Aufsatzplaner – für 100 Aufsätze12,90 €

2. Leser und Lehrer lieben Hauptsätze

Wenn sich dein Kind an Tipp Nummer 1 hält, folgt daraus nahezu automatisch Typ Nummer 2. Nebensätze und Relativsätze verleiten zu verzerrten Gedankenkonstrukten. Besser ist es, damit sparsam umzugehen. So kommt dein Kind schneller zum Punkt. Und die Neugier des Lesers und des Lehrers wird zufriedengestellt.

|

Negativ Beispiel: |

Tom wünscht sich einen Hund, und zwar einen großen Wachhund, weil er nicht gerne alleine ist und auch manchmal Angst hat, wenn seine Eltern nicht da sind. |

|

Positiv Beispiel: |

Tom wünscht sich einen Wachhund. Der kann ihn beschützen und unterhalten. |

3. Starke Verben machen den Satz lebendig

Ein großer Wortschatz hilft deinem Kind dabei, seine Texte abwechslungsreich und lebendig zu gestalten. Ganz zentral sind dafür starke Verben. Damit sind Verben gemeint, die eine Handlung detailliert ausdrücken.

Anstatt das Verb gehen zu benutzen, kann der Vorgang viel genauer durch schleichen, wandern, schlendern oder hüpfen beschrieben werden.

|

Negativ Beispiel: |

Benjamin sagte zu seiner Mutter:“ Ich rufe gleich Lara an und sage es ihr.“ |

|

Positiv Beispiel: |

Benjamin versprach seiner Mutter: „Ich rufe gleich Lara an und beichtet es ihr.“ |

4. Unnötige Adjektive vermeiden

Viele Schüler haben es noch heute in den Ohren: in einen guten Aufsatz gehören viele Adjektive. Dieser Rat gilt längst nicht mehr. Zu viele Adjektive können einen Text zäh und langweilig machen.

Außerdem sind sie oft überflüssig, weil ihr Sinn schon in den Nomen steckt. Ein weißer Schimmel oder eine schlimme Katastrophe stellen Doppelung dar, die dem Text schaden.

Auch eine Explosion ist meistens laut oder ein Wintertag kalt. Wenn dein Kind Adjektive verwendet, dann müssen diese ein MEHR an Information bieten. Ein erschöpftes Pferd, eine anstrengende Arbeit oder ein reißender Fluss – hier sind die Adjektive wichtig. Sie vermitteln eine Eigenschaft, die dem Leser sonst nicht klar wird.

|

Negativ Beispiel: |

Timo bewunderte den bunten Regenbogen aus der Ferne. (Ein Regenbogen ist immer bunt.) |

|

Positiv Beispiel: |

Timo bewunderte die leuchtenden Farben des Regenbogens aus der Ferne. (Aber die Farben leuchten nicht immer.) |

5. Nomen öfter durch Verben ersetzen

In vielen Texten finden sich sperrige Nomen, die ebenfalls das Lesen erschweren. Die Einsamkeit, die Verzweiflung, die Aussperrung oder das Verständnis sind Hauptwörter, die besser durch Verben ausgedrückt werden. Dadurch gewinnt ein Text an Lebendigkeit und zieht den Leser in seinen Bann.

|

Negativ Beispiel: |

Vor lauter Verzweiflung schreibt Rebecca einen Brief an ihre Oma und klagt über ihre Einsamkeit. |

|

Positiv Beispiel: |

Rebecca ist verzweifelt. Sie schreibt ihrer Oma, wie einsam sie sich fühlt. |

6. Unterschiedliche Satzanfänge auswählen

Zu den Grundlagen eines guten Textes gehören unterschiedliche Satzanfänge. Wenn dein Kind immer wieder mit den gleichen Wörtern startet, wirkt der gesamte Text holprig und macht einen schlechten Eindruck.

Sammele mit deinem Kind 5-10 verschiedene Präpositionen, die am Anfang eines Satzes stehen können. Übe auch Sätze umzustellen, sodass jeweils ein anderes Satzglied am Anfang steht.

7. Nicht in der Zeitform springen

Bei den meisten Texten und Aufsätzen ist eine Zeitform von Anfang an festgelegt. Achte darauf, dass dein Kind die Zeitform nicht wechselt. Häufig passiert das, wenn Kinder größere Pausen während des Schreibens einlegen.

8. Passiv vermeiden

Formulierungen im Passiv sind sperrig und unpersönlich. Übe mit deinem Kind, die Sätze im Aktiv zu schreiben. Stelle einfach Beispiele gegenüber, falls dein Kind den Unterschied in der Schule noch nicht gelernt hat.

|

Negativ Beispiel: |

Tobias bekam von seiner Oma zu Ostern eine Armbanduhr geschenkt. |

|

Positiv Beispiel: |

Oma schenkte Tobias zu Ostern eine Armbanduhr. |

9. Überflüssige Füllwörter streichen

Wenn dein Kind seinen Text geschrieben hat, sollte es ihn auf überflüssige Füllwörter untersuchen. Dazu streicht es einzelne Wörter und kontrolliert, ob der jeweilige Satz auch ohne dieses Wort gut klingt.

Füllwörter verwässern einen Text, oder sie blähen ihn auf. Diese Füll- oder Blähwörter dürfen sparsam verwendet werden, wenn sie eine zusätzliche Information geben.

|

Negativ Beispiel: |

Sophie spielt andauernd mit ihrem Kater Fridolin. Den mag sie eigentlich sehr gerne. Doch manchmal ist er auch irgendwie komisch. Dann faucht er und will partout nicht lieb sein. |

|

Positiv Beispiel: |

Sophie spielt mit ihrem Kater Fridolin. Den mag sie sehr gerne. Doch manchmal ist er komisch. Dann faucht er und will nicht lieb sein. |

10. Wörtliche Rede in Aufsätzen einbauen

Um Gefühle auszudrücken, ist die wörtliche Rede sehr gut geeignet. Dein Kind kann die Personen sprechen lassen. Damit wird ganz direkt vermittelt, was derjenige denkt oder fühlt.

Die wörtliche Rede macht Aufsätze lebendig. In einer Beschreibung oder in einem Rezept hat sie nichts zu suchen.

|

Negativ Beispiel: |

Sophie schrie ihren Kater an, er solle sie nicht kratzen. Dann klagte sie ihrer Mutter ihr Leid und zeigt ihr die schlimmen Kratzer. |

|

Positiv Beispiel: |

Sophie schrie ihren Kater an: „Lass das!“ Dann lief sie weinend zu ihrer Mutter: „Guck mal, was Fridolin gemacht hat!“ |

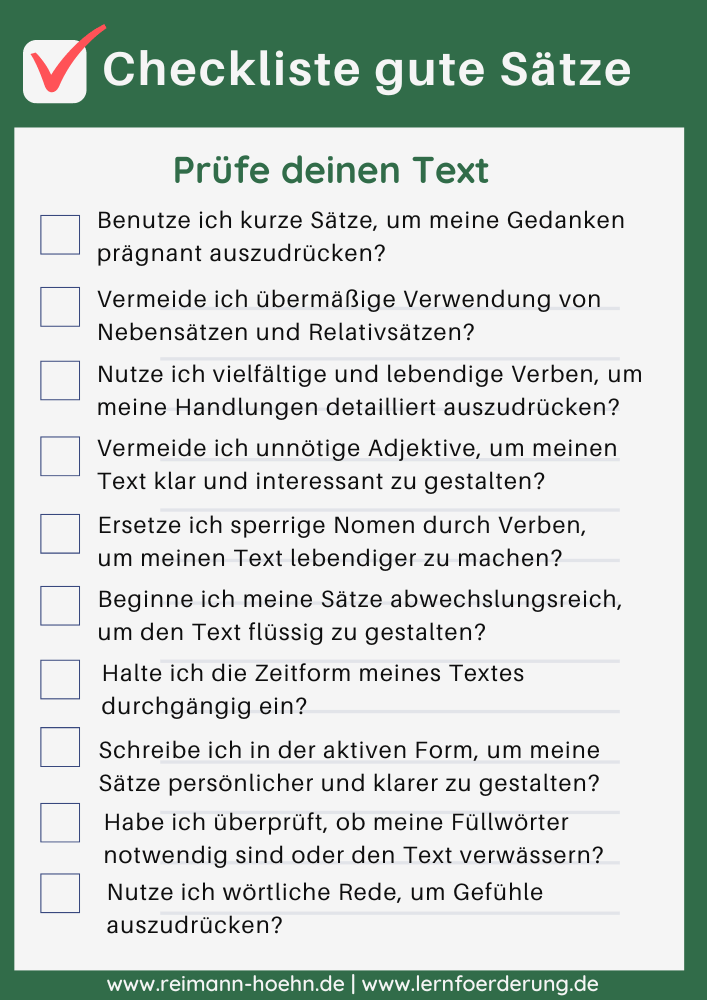

Checkliste gute Sätze

Mit dieser praktischen Checkliste kannst du sicherstellen, dass deine Sätze nicht nur grammatikalisch korrekt sind, sondern auch lebendig und ansprechend wirken. Überprüfe die folgenden Punkte, um sicherzustellen, dass deine Schreibfertigkeiten kontinuierlich verbessert werden und deine Gedanken klar und präzise in beeindruckenden Sätzen zum Ausdruck kommen