Deine Inhaltsübersicht

Warum digitale Sicherheit früh beginnen muss

Gastbeitrag / Anzeige: Kinder wachsen heute selbstverständlich mit Smartphones, Tablets und Computern auf. Bereits im Grundschulalter nutzen viele WhatsApp, Online-Spiele oder Lernplattformen. Doch je mehr Zeit im Netz verbracht wird, desto größer sind die Risiken. Eltern und Pädagoginnen stehen vor der Aufgabe, den Nachwuchs nicht nur technisch zu begleiten, sondern ihnen digitale Selbstständigkeit beizubringen. Entscheidend ist, dass Kinder verstehen, wie Datenmissbrauch, Cybermobbing, Betrug oder unerwünschte Kontakte entstehen – und wie sie sich davor schützen können.

Altersgerechte Medienerziehung im Familienalltag

Digitale Kompetenz ist nicht angeboren, sondern ein Lernprozess. Kinder benötigen klare Regeln und altersgerechte Freiräume:

- Vorschulalter: Gemeinsame Nutzung, feste Zeitbegrenzung, Auswahl geprüfter Apps

- Grundschule: Einführung in Sicherheitsregeln, Gespräche über Vertrauen und Vorsicht

- Ab zehn Jahren: Selbstständigere Nutzung mit klaren Grenzen, erste Verantwortung beim Kommunizieren

- Jugendalter: Reflexion über Privatsphäre, Social Media, Bildrechte und Datenschutz

Durch gemeinsame Nutzung und Gespräche behalten Erwachsene Einblick und bleiben vertrauensvolle Ansprechpartner. Dabei ist ein partnerschaftlicher Ton wirksamer als ständige Kontrolle.

Schutz vor Cybermobbing und unangemessenen Inhalten

Cybermobbing beginnt oft harmlos: Beleidigungen in Gruppen, peinliche Bilder, Ausschluss aus Chats. Kinder sind emotional noch nicht gefestigt und fühlen sich schnell ausgeliefert. Erwachsene sollten regelmäßig nachfragen, wie es in Chatgruppen oder Online-Spielen läuft. Erkennen Eltern Verhaltensänderungen – Rückzug, Schlafprobleme, plötzliche Angst – lohnt sich ein behutsames Gespräch.

Ungeeignete Inhalte gelangen meist über zufällige Klicks oder Links von anderen. Filterprogramme, sichere Kindersuchmaschinen und Jugendschutzeinstellungen reduzieren das Risiko. Wichtiger ist jedoch, dass Kinder wissen, dass sie jederzeit um Hilfe bitten dürfen, ohne Angst vor Strafe haben zu müssen.

Datenschutz und Privatsphäre erklären

Kaum ein Kind versteht von selbst, warum die Weitergabe persönlicher Daten problematisch ist. Viele geben bereitwillig Namen, Schule, Adresse oder Fotos preis, ohne die Folgen zu kennen. Eltern können mithilfe kurzer Beispiele zeigen, was Fremde mit diesen Informationen tun könnten. Praktische Übungen sind hilfreich: Welche Angaben sind in Profilen nötig? Welche Bilder dürfen geteilt werden? Warum sollte man bei unbekannten Kontakten misstrauisch sein?

Einmal sollte im Text das Wort sicheres Passwort erscheinen, damit Kinder und Eltern für diesen Aspekt sensibilisiert werden. Alle weiteren Hinweise müssen ohne Wiederholung dieses Begriffs erfolgen.

Lernplattformen und schulische Nutzung

Digitale Hausaufgaben, Videokonferenzen und Lernportale gehören zum Schulalltag. Doch nicht jedes Kind versteht, dass schulische Daten besonders geschützt werden müssen. Eltern sollten gemeinsam mit ihren Kindern die Einstellungen auf Plattformen prüfen: Werden Updates regelmäßig durchgeführt? Gibt es Zugriffsbeschränkungen? Wie lassen sich Dokumente sicher teilen?

Zudem ist es sinnvoll, dass Schulen Informationsabende oder Workshops anbieten, bei denen Lehrkräfte gemeinsam mit Eltern Strategien zum sicheren Umgang mit digitalen Werkzeugen entwickeln. Eine einheitliche Sprache und feste Regeln erleichtern den Kindern die Umsetzung.

Verantwortung und Vorbildfunktion der Erwachsenen

Kinder orientieren sich stark an dem Verhalten in ihrem Umfeld. Wer selbst unbedacht Fotos hochlädt oder bei jeder Gelegenheit sein Smartphone zückt, vermittelt ungewollt eine Botschaft. Erwachsene profitieren von Selbstreflexion: Gehe ich achtsam mit meinen Daten um? Spreche ich über Risiken des Internets, ohne Panik zu verbreiten? Lasse ich Raum für Fragen?

Familien, die technikfreie Zeiten einführen, gemeinsame Medienzeiten gestalten und offen über Schwierigkeiten sprechen, schaffen Vertrauen. Das fördert die Bereitschaft, Probleme nicht zu verheimlichen.

Technische Maßnahmen sinnvoll einsetzen

Schutzprogramme und Einstellungen können Gefahren verringern, ersetzen aber keine Gespräche. Sinnvolle Maßnahmen sind:

- Geräteupdates regelmäßig durchführen

- Kindgerechte Nutzerkonten anlegen

- Jugendschutzfilter aktivieren

- Bildschirmzeiten begrenzen

- Downloads nur über vertrauenswürdige Quellen erlauben

Jugendliche können an diesen Entscheidungen beteiligt werden, damit Verständnis und Akzeptanz steigen. Grundsätzlich sollte Technik als Unterstützung und nicht als Überwachung empfunden werden.

Kommunikation in der digitalen Welt

Chats, Sprachmitteilungen und soziale Netzwerke sind heute Teil sozialer Beziehungen. Kinder müssen üben, wie man respektvoll schreibt, auf Provokationen reagiert oder Grenzen setzt. Konflikte entstehen häufig aus Missverständnissen oder Gruppendruck. Wenn Eltern Interesse an den Lieblingsplattformen zeigen, lassen sich Regeln leichter verankern:

- Keine Weitergabe von Fotos Dritter

- Kein Teilen beleidigender Inhalte

- Keine Antworten auf unbekannte Nachrichten

- Keine Teilnahme an Mobbingaktionen, auch nicht passiv

Übungen mit Rollenspielen oder kurzen Szenen können helfen, schwierige Situationen durchzuspielen. So entwickeln Kinder Handlungssicherheit.

Digitale Freizeitangebote bewusst auswählen

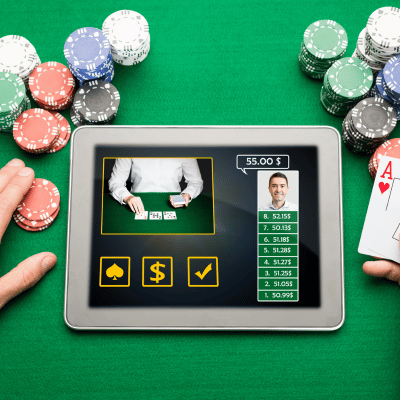

Online-Spiele, Kreativ-Apps und Lernprogramme bieten Chancen, bergen aber auch Risiken. Eltern können gemeinsam mit ihren Kindern Apps prüfen: Gibt es Werbung? Werden Chats angeboten? Sind Käufe möglich? Welche Altersfreigaben gelten?

Gerade Spiele mit Chatfunktionen sollten nur genutzt werden, wenn Kinder verstanden haben, dass hinter Profilen keine echten Namen oder Bilder stehen müssen. Eine offene Gesprächskultur hilft, unangenehme Begegnungen früh zu erkennen.

Medienpausen und Ausgleich im Alltag

Digitale Erlebnisse wirken intensiver, wenn kein Ausgleich vorhanden ist. Bewegung, Hobbys, Freundschaften und analoge Spiele stärken das Selbstbewusstsein und unterstützen die Entwicklung sozialer Kompetenzen. Wer vielfältige Erfolgserlebnisse hat, gerät weniger leicht in Online-Abhängigkeiten oder Tauschgeschäfte in Chats.

Medienpausen, besonders vor dem Schlafengehen, verbessern Konzentration und Stimmung. Eltern und Kinder können gemeinsam feste Rituale festlegen: Bücher vor dem Einschlafen, gemeinsames Basteln oder Spaziergänge ohne Handy lenken den Fokus nach außen.

Umgang mit digitalen Käufen und Werbung

Viele Apps locken mit In-App-Käufen, Werbung oder kostenlosen Testphasen, die später kostenpflichtig werden. Kinder bemerken selten, dass sie in Kaufprozesse geraten. Erwachsene sollten Zahlungsinformationen nicht automatisch speichern und Sperren für Käufe einrichten. Gespräche über Kostenfallen verdeutlichen, dass hinter vermeintlich „kostenlosen“ Angeboten oft Geschäftsmodelle stehen.

Werbung in Apps kann Inhalte enthalten, die Kinder überfordert oder verunsichert. Ein kritischer Blick und gemeinsame Kontrolle helfen, unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule

Digitale Kompetenzbildung gelingt besser, wenn Elternhaus und Schule eng kooperieren. Klassenchats, Lernplattformen und digitale Hausaufgaben erfordern Regelungen. Schulen können folgende Angebote unterstützen:

- Elternabende zu Medienerziehung

- Projekte mit Schülerinnen und Schülern zu Datenschutz und Respekt

- Schulinterne Empfehlungen für sichere Apps

- Ansprechpartner bei Vorfällen im Netz

- Kooperation mit Medienpädagoginnen oder Beratungsstellen

Familien profitieren, wenn sie wissen, an wen sie sich wenden können, und wenn Lehrkräfte ihre Erfahrungen teilen.

Erste Schritte bei Verdacht auf Gefahr

Sollten Kinder unangenehme Kontakte erwähnen oder auffällige Nachrichten erhalten, ist Ruhe wichtig. Schuldzuweisungen führen leicht dazu, dass sie sich zurückziehen. Eltern können gemeinsam mit dem Kind prüfen, was geschehen ist, Beweise sichern und entscheiden, ob eine Meldung notwendig ist. In schweren Fällen helfen Polizei, Beratungsstellen oder Meldestellen für digitale Gewalt.

Es ist hilfreich, Kindern früh zu erklären, dass Fehler passieren dürfen und Unterstützung jederzeit möglich ist. Angst vor Strafe darf nicht verhindern, dass sie sich Hilfe holen.

Digitale Zukunft bewusst gestalten

Die digitale Welt verändert sich rasant. Neue Plattformen, technische Entwicklungen und soziale Trends stellen Familien vor immer neue Herausforderungen. Ziel ist kein pauschales Verbot, sondern die Förderung von Urteilskraft. Wer kritisch denken kann, sich selbst schützt und seine Rechte kennt, kann die Chancen des Netzes nutzen.

Durch eine Kombination aus Gesprächsbereitschaft, technischer Unterstützung, Vorbildverhalten und kontinuierlicher Begleitung erwerben Kinder jene Kompetenzen, die sie für ein selbstbestimmtes Leben in der digitalen Welt brauchen.