Deine Inhaltsübersicht

Eine zweite Chance, die schon lange existiert

Nachprüfungen sind im deutschen Schulsystem keine neue Erfindung. Schon im 19. Jahrhundert gab es sogenannte „Versetzungsprüfungen“, die Schülerinnen und Schülern helfen sollten, trotz schlechter Noten den Aufstieg in die nächste Klassenstufe zu schaffen. Damals war das Verfahren noch streng, oft nur in Ausnahmefällen möglich, und hatte vor allem den Zweck, harte Versetzungsregeln etwas abzufedern.

In der DDR waren Nachprüfungen genau geregelt und fast immer auf ein Fach beschränkt. Sie sollten verhindern, dass Kinder wegen eines einzigen Ausrutschers ein ganzes Jahr wiederholen mussten. Nach der Wiedervereinigung übernahmen die Bundesländer unterschiedliche Modelle – und diese Unterschiede sind bis heute deutlich. Während in manchen Ländern die Teilnahme relativ flexibel geregelt ist, gelten in anderen sehr strenge Voraussetzungen.

Warum Nachprüfungen überhaupt sinnvoll sein können

Der Sinn einer Nachprüfung liegt auf der Hand: Sie gibt eine zweite Chance. Oft reicht es, in einem einzigen Fach die Note um eine Stufe zu verbessern, um doch noch versetzt zu werden. Das kann für das Selbstvertrauen eines Kindes enorm wichtig sein.

Nachprüfungen bieten außerdem die Möglichkeit, individuelle Lebensumstände zu berücksichtigen. Vielleicht hat dein Kind eine längere Krankheit hinter sich, familiäre Probleme erlebt oder einfach in einem Fach den Anschluss verloren. Mit gezielter Vorbereitung in den Ferien lässt sich das Versäumte in vielen Fällen aufholen.

Viele Eltern berichten auch, dass die Aussicht auf eine Nachprüfung zu einer spürbaren Motivation führt. Kinder erleben, dass Anstrengung belohnt wird – eine wertvolle Erfahrung für ihr späteres Leben.

Empfohlene Produkte

-

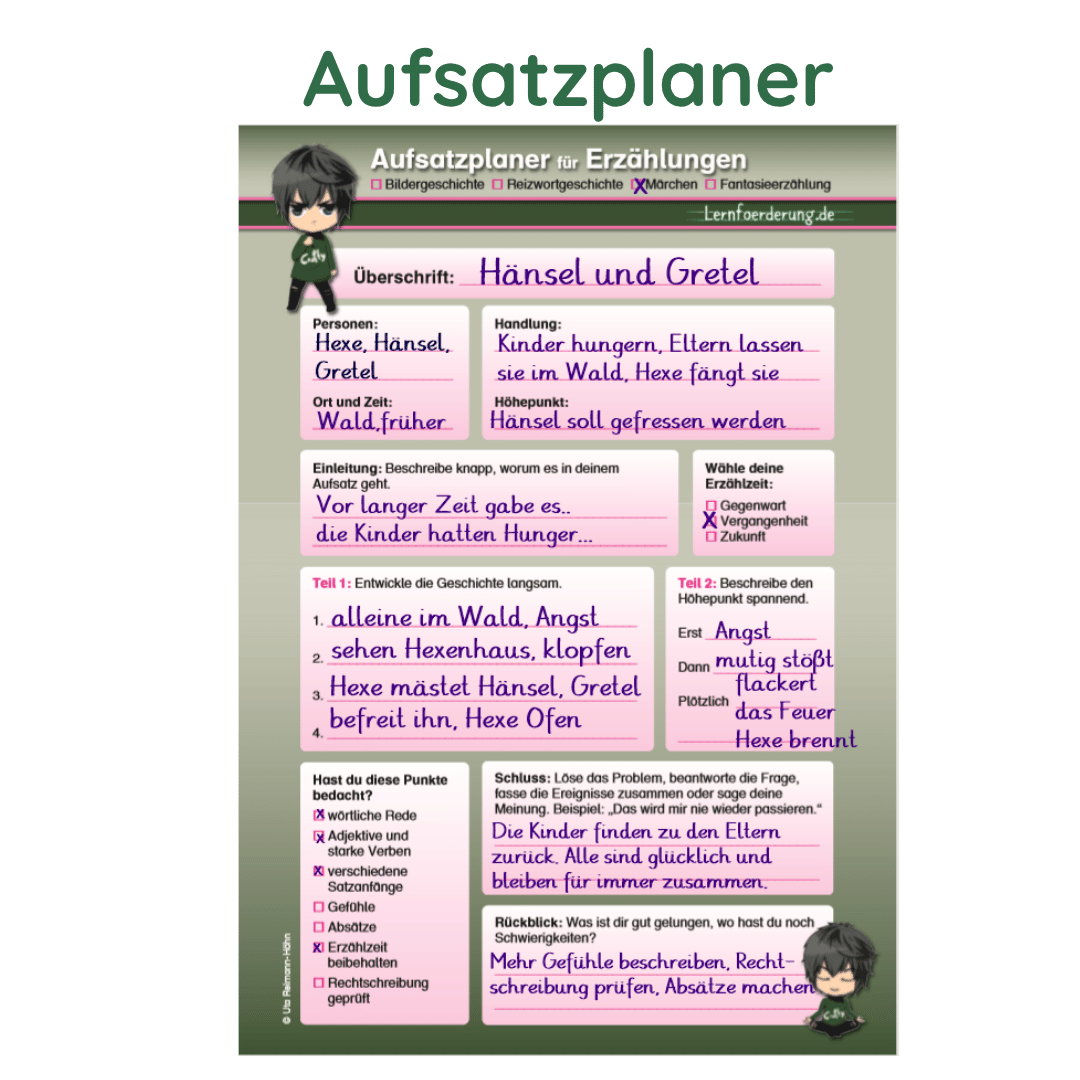

Aufsatzplaner – für unendlich viele Aufsätze

4,90 € -

Buch (incl. E-Book) + Lerntyptest

19,99 € -

Lesetagebuch Jungen

4,90 €

Die aktuellen Zahlen und Entwicklungen

Offizielle Statistiken über die Anzahl der Nachprüfungen in Deutschland sind selten, da viele Bundesländer diese Daten nicht separat erfassen. Einzelne Schätzungen aus Schulen und Bildungsverbänden zeigen jedoch, dass der Bedarf in den letzten Jahren leicht gestiegen ist.

Ein Grund: Die Schülerzahlen nehmen insgesamt zu. Laut Statistischem Bundesamt gab es im Schuljahr 2024/2025 rund 11,4 Millionen Schülerinnen und Schüler – etwa 0,9 % mehr als im Vorjahr. Mehr Schüler bedeutet auch, dass rein rechnerisch mehr Kinder knapp an der Versetzung scheitern und für eine Nachprüfung infrage kommen.

Beispiele aus den Bundesländern:

- NRW: Nachprüfung in bis zu zwei Fächern möglich, wenn dadurch die Versetzungsbedingungen erfüllt werden können.

- Bayern: Strenge Regeln, meist nur in Kernfächern und mit klaren Notenvorgaben.

- Berlin: Etwas flexiblere Handhabung, oft auch bei längerer Krankheit.

Interessant ist auch die Erfolgsquote: Schätzungen zufolge bestehen nur etwa ein Drittel aller Schüler die Nachprüfung – zwei Drittel müssen trotz Anstrengung die Klasse wiederholen. Das zeigt: Eine Nachprüfung ist kein Selbstläufer, sondern erfordert gezielte Vorbereitung.

Pro-Argumente für Nachprüfungen

- Zweite Chance: Verhindert unnötige Klassenwiederholungen und spart Zeit im Bildungsweg.

- Motivationsschub: Kinder arbeiten in den Ferien oft sehr fokussiert auf ein klares Ziel hin.

- Fairness: Berücksichtigung außergewöhnlicher Umstände wie Krankheit oder familiäre Krisen.

- Kostenaspekt: Klassenwiederholungen sind für Schulen teurer als eine Nachprüfung.

Contra-Argumente gegen Nachprüfungen

- Ferienstress: Statt Erholung gibt es intensives Lernen, oft unter hohem Druck.

- Kurzfristiges Lernen: Gefahr, dass der Stoff nur „gepaukt“ und schnell wieder vergessen wird.

- Ungleiche Chancen: Unterschiedliche Regelungen zwischen den Bundesländern sorgen für gefühlte Ungerechtigkeit.

- Psychische Belastung: Für manche Kinder ist der Prüfungsstress so hoch, dass er mehr schadet als nutzt.

Pädagogische Einschätzung

Aus pädagogischer Sicht sind Nachprüfungen ein zweischneidiges Schwert. Sie können ein wertvolles Instrument sein, wenn sie richtig eingesetzt werden – also mit genügend Vorlauf, gezielter Unterstützung und realistischen Erfolgsaussichten. Werden sie jedoch als reine „letzte Rettung“ gesehen, ohne systematische Vorbereitung, sind sie oft zum Scheitern verurteilt.

Wichtig ist, dass Eltern und Kinder gemeinsam überlegen, ob sich der Aufwand lohnt. Ist der Lernrückstand groß, kann eine Wiederholung des Schuljahres manchmal die bessere und stressärmere Option sein.